| Phy6 |

|

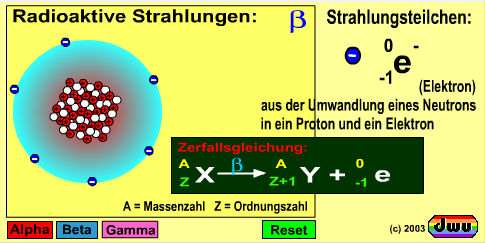

Radiaktive Strahlungen gehen immer vom Atomkern aus. Man nennt sie daher auch Nuklearstrahlungen

(Nukleon = Kernteilchen).

Der Atomkern eines radioaktiven Elements X besteht in der Regel aus vielen Protonen und Neutronen. Um den Atomkern kreisen gebundene Elektronen in mehreren Elektronenschalen mit hoher Geschwindigkeit herum.

Je nach Isotop kann ein Alpha-Zerfall oder Beta-Zerfall stattfinden, oder vom Atom Gammastrahlung ausgesandt werden.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy7 |

|

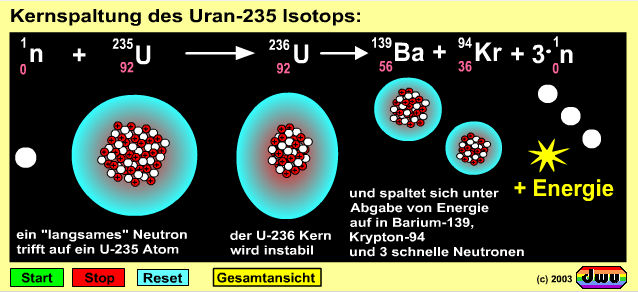

Die Kernspaltung des Uran-Isotops 235 wird durch ein "langsames" Neutron ( v ca. 10 km/s ) eingeleitet.

Im "Normalfall" findet dann der hier dargestellte Ablauf statt. Das als Zwischenzustand vorkommende Isotop U-236 ist instabil und sein Kern spaltet sich

unter Energie-Abgabe in die Isotope Barium-139 und Krypton-94, sowie 3 schnelle Neutronen (v ca. 10.000 km/s), die für anschließende Kernspaltungen

erst zur Verfügung stehen, wenn sie wieder langsamer geworden sind.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy8 |

|

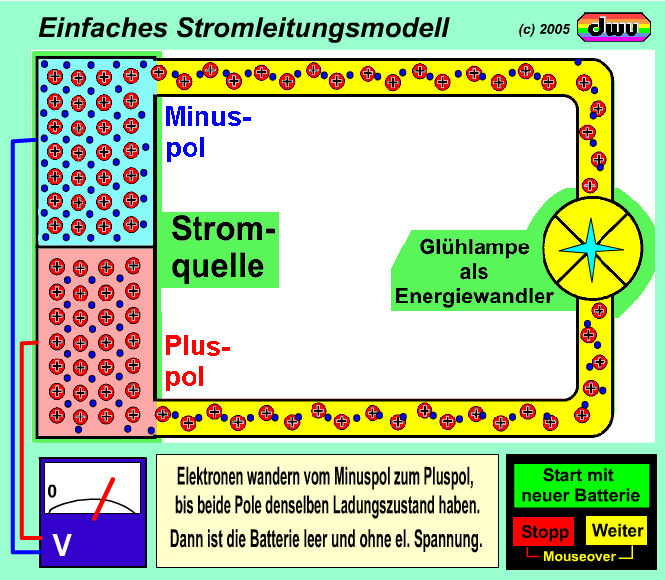

Wenn im Stromkreis ein elektrischer Strom fließt, wandern Elektronen vom Minuspol zum Pluspol .

Der Minuspol hat Elektronenüberschuss und der Pluspol Elektronenmangel. Dadurch ergibt sich in der Batterie solange eine el. Spannung, bis durch

die Wanderbewegung der freien Elektronen (= el. Strom) an beiden Polen derselbe Ladungszustand herrscht. Die Glühlampe wandelt dabei als Gerät

elektrische Energie in Licht um.

Beim einfachen Stromleitungsmodell betrachtet man nur die Driftbewegung der freien Elektronen in der Leitung (metallisches Atomgitter) zwischen

den Atomen hindurch, die mit einer Geschwindigkeit von ca. 1mm/s stattfindet.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy9 |

|

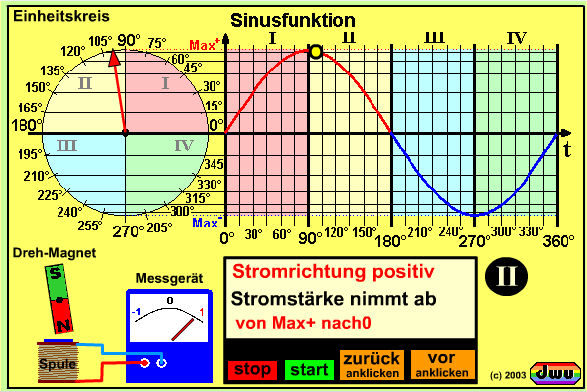

Der Wechselstrom-Generator besteht in seiner einfachsten Bauform aus einem Magneten,

der über einer Spule rotiert, so dass sich abwechslungsweise der Nordpol und der Südpol an der Spule vorbeibewegen.

Diese Animation zeigt das Entstehen eines sinusförmigen Welchselstroms aus einer Kreisbewegung mit Angaben darüber, welchen Verlauf

der Strom * momentan hat.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy10 |

|

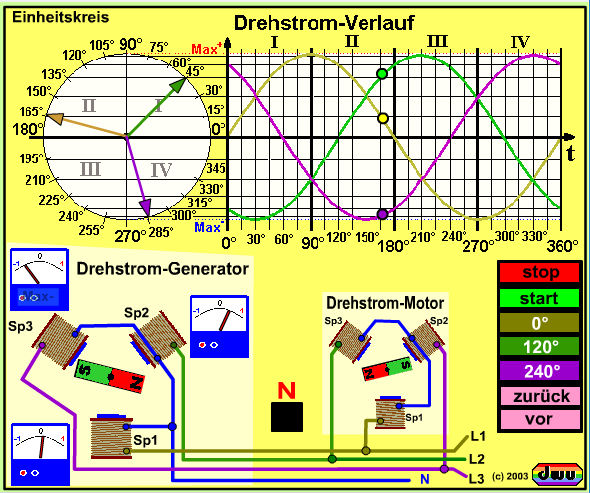

Der Drehstrom-Generator erzeugt gleichzeitig in den Spulen Sp1, Sp2 und Sp3 einen jeweils um 120° verschobenen

Wechselstrom. Durch gemeinsame Leitungsführung der Neutralleiter N kann man Leitungen einsparen und kommt bei symmetrischer Belastung

mit den drei Leitungen L1, L2 und L3 statt 6 Einzelleitungen aus. Unsere (häusliche) Stromversorgung verwendet für die einzelnen Stromkreise

jeweils einen der drei Außenleiter L1, L2 oder L3 in Kombination mit dem Neutralleiter N, was eine Spannung von 230V ergibt, während der

Spannungsunterschied zwischen zwei Außenleitern ca. 400 Volt beträgt. Durch das Vertauschen zweier Außenleiter kann man die Drehrichtung des

Drehstrommotors ändern, weil dann das sich drehende Magnetfeld einen anderen Drehsinn hat.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy11 |

|

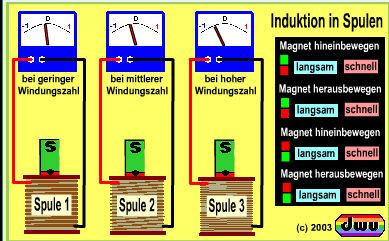

Beim Heraus- oder Hineinbewegen eines Magneten in eine Spule wird eine Spannung / ein Strom induziert.

Die Stromrichtung und die Stromstärke hängt dabei von verschiedenen Gegebenheiten ab, die sich zum Teil über diese Animation nachvollziehen lassen.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy12 |

|

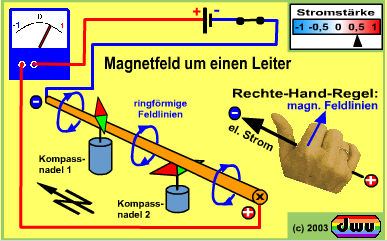

Um jeden stromdurchflossenen Leiter bildet sich ein ringförmiges Magnetfeld, dessen Verlauf sich nach

der Rechte-Hand-Regel vorhersagen lässt. Die Magnetnadeln richten sich bei einem stromlosen Leiter zunächst nach dem Erdmagnetfeld aus.

Beim geschlossenem Stromkreis stellen sie sich je nach Stromstärke und Stromrichtung immer mehr in der einen oder anderen Richtung quer zum Leiter,

weil dann die magnetische Wirkung des elektrischen Stromes gegenüber der Wirkung des Erdmagnetfelds immer mehr zunimmt.

Funktion: Gewünschte Stromstärke ankicken, und beobachten.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy13 |

|

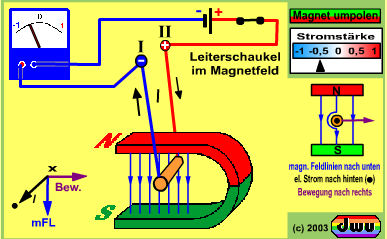

Nach dem Motorprinzip ergibt sich eine Bewegung, wenn ein elektrischer Strom quer zu einem Magnetfeld fließt.

Dieser Funktions-Zusammenhang kann im Leiterschaukel-Versuch nachgewiesen werden.

Vorhersagbar ist die Bewegungsrichtung, wenn man sich die magnetischen Feldlinien als Gummibänder vorstellt, die nach der Rechte-Hand-Regel

um den Leiter herumführen. Bei der selbständigen Straffung des Feldlinienbogens ergibt sich dann eine Bewegung in der entsprechenden Richtung

(siehe kleine Zusatzskizze rechts in der Animation).

Funktion: Gewünschte Stromstärke ankicken, und beobachten.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy14 |

|

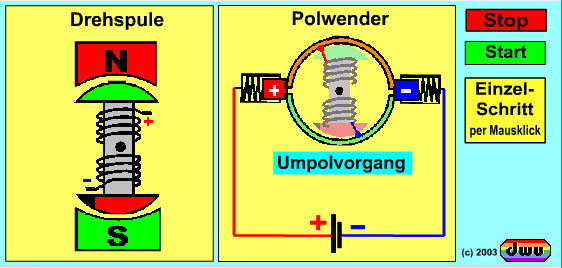

Der Gleichstrom-Elektromotor muss nach jeder Halbdrehung umgepolt werden, damit sich dann

wieder gleichnamige Pole gegenüberstehen und die Drehspule von den stehenden Magnetpolen erneut abgestoßen wird.

Das Umpolen funktioniert automatisch, weil sich der Polwender synchron mit der Drehspule mitdreht.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy15 |

|

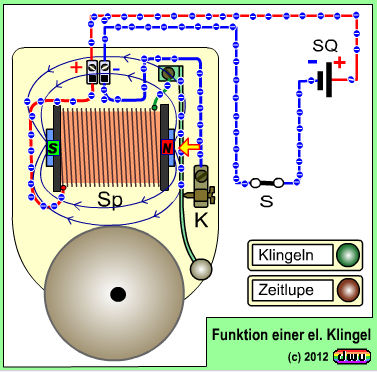

Bei einer elektrischen Klingel schlägt der Klöppel immer dann auf den Glockendeckel, wenn durch die Spule Sp

ein Strom fließt und der "Hammer" daher vom der Magnetspule angezogen wird. Dabei wird gleichzeitig der Kontakt K unterbrochen, so dass der Hammer

wieder in seine Ausgangslage zurück geht. In dieser Stellung ist der Kontakt K aber wieder geschlossen, so dass der Hammer erneut von der Spule

angezogen wird ... Der ständige Wechsel von Ein- und Ausschalten des Kontaktes K und der Spule Sp lässt die Klingel so lange läuten, bis man den

Klingeltaster S wieder loslässt und damit den Stromkreis unterbricht.

Der Hammer aus Eisen mit dem Schaltkontakt K wird nach seinem Erfinder der "Wagner'sche Hammer" genannt.

Funktion: einfach den Klingelknopf drücken und beobachten.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy16 |

|

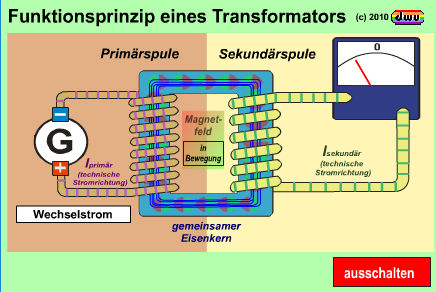

Ein Transformator besteht aus zwei Spulen mit einem gemeinsamen Eisenkern. Die Spule,

die an einer Stromquelle angeschlossen ist, nennt man Primärspule. Die zweite Spule wird als Sekundärspule bezeichnet.

Es besteht keine elektrische Verbindung zwischen den beiden Spulen. Immer nur dann, wenn sich das Magnetfeld der Primärspule ändert,

wird in der Sekundärspule ein Induktionsstrom erzeugt, weil sich dabei die durch die Sekundärspule verlaufenden Feldlinien des Magnetfelds

der Primärspule verändern.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy17 |

|

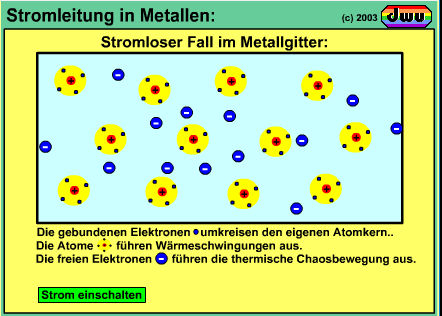

Die Stromleitung im Metallgitter wird von den freien Elektronen verursacht. Jedes Atom im Gitter stellt

im Durchschnitt ein freies Elektron zur Verfügung, das sich mit hoher Geschwindigkeit an der thermischen Chaosbewegung im Gitter beteiligt.

Die gebundenen Elektronen umkreisen nur den eigenen Atomkern und die Atome führen Wärmeschwingungen aus (Größenverhältnisse und

Elektronenzahl nicht realistisch dargestellt). Auch wenn kein Strom fließt, bewegen sich Atome und Elektronen auf Grund der vorhandenen Wärme

(oberhalb des absoluten Temperatur-Nullpunktes). Fließt zusätzlich ein Strom, so wird die thermische Chaosbewegung der freien Elektronen von

der langsamen, gemeinsamen Driftbewegung mit ca. 1 mm/s vom Minuspol (Elektronenüberschuss) zum Pluspol (Elektronenmangel) überlagert,

während die Atome des Metallgitters ihre Stelle beibehalten. Könnte man die freien Elektronen sehen, so wäre nach wie vor nur die Chaosbewegung erkennbar.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy18 |

|

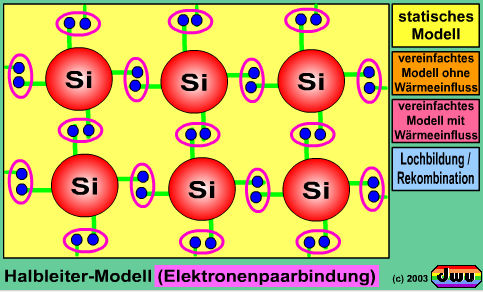

Die Stromleitung im Halbleiter wird von aufbrechenden Elektronen-Paarbindungen verursacht.

Die 4-wertigen Halbleiteratome (Silizium) nutzen jeweils ein Valenzelektronen-Paar (=Elektronen der äußersten Schale) mit einem ihrer Nachbaratom

gemeinsam, weil sie den Edelgas-Zustand anstreben (8 Elektronen auf der Außenschale). Durch Wärmeschwingungen des Gitters brechen immer

wieder Paarbindungen auf und es entsteht dann ein kurzzeitig freies Elektron und eine Fehlstelle (=Loch oder Defektelektron). Kommt ein kurzzeitig

freies Elektron in die Nähe eines Lochs, so wird es von diesem angezogen und es entsteht dann wieder eine funktionsfähige Elektronen-Paarbindung.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy19 |

|

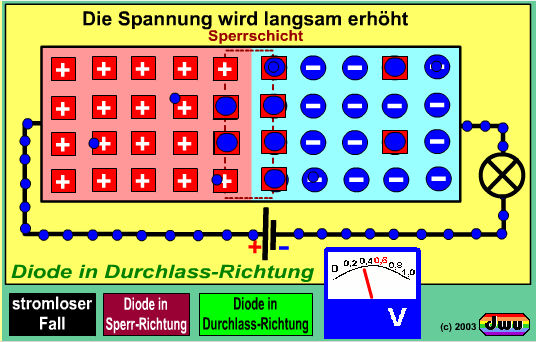

Die Halbleiter-Diode ist ein Bauteil mit Ventilwirkung.

Bereits bei Herstellung der Diode bildet sich im Grenzbereich von p-Schicht und n-Schicht eine Sperrschicht (Rekombinationszone),

die von weiteren beweglichen Ladungsträgern nicht überwunden werden kann. Durch Anlegen einer äußeren Spannung kann diese Sperrschicht

je nach Polung vergrößert (Diode in Sperr-Richtung), verkleinert oder ganz aufgelöst werden (Durchlass-Richtung).

Die Vorgänge sind symbolisch vereinfacht dargestellt, wobei nur Defektelektronen / Löcher und die Elektronen dargestellt sind, nicht aber die Atome

samt ihren gebundenen Elektronen.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy20 |

|

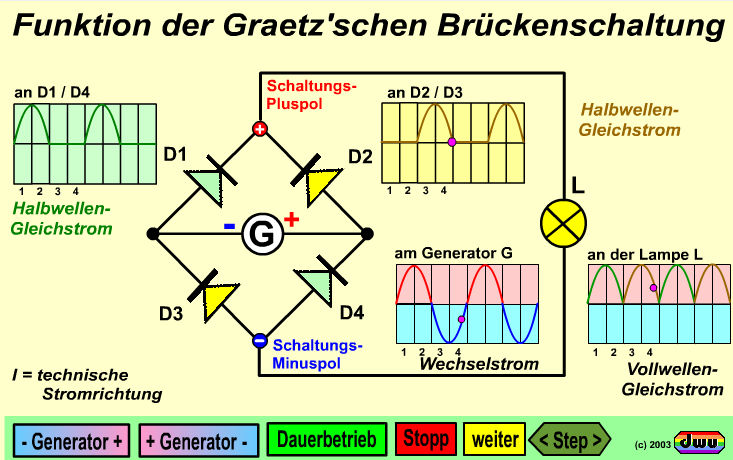

Die Graetz'sche Brückenschaltung wandelt Wechselstrom in einen Vollwellen-Gleichstrom um.

Durch richtige Anordnung der vier Dioden (alle zum Schaltungs- Pluspol gerichtet) gelingt es, alle vier Bögen des Sinusverlaufs als Gleichstrom

auszunützen. Die verbleibende Restwelligkeit lässt sich durch Kondensatoren weiter verringern, was speziell bei akustischen Schaltungen wichtig

ist um Störgeräusche (Brummtöne) wegzufiltern.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy21 |

|

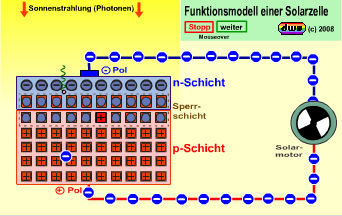

Die Solarzelle wandelt Licht in einen elektrischen Strom um. Die Photonen des Lichts

lösen Elektronen aus den Elektronen-Paarbindungen der oberen n-Schicht heraus.

Die Sperrschicht verhindert diesen Elektronen den direkten Weg nach unten, so dass sie die Leitungen benützen müssen und dabei den

Solarmotor mit elektrischer Energie versorgen.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy22 |

|

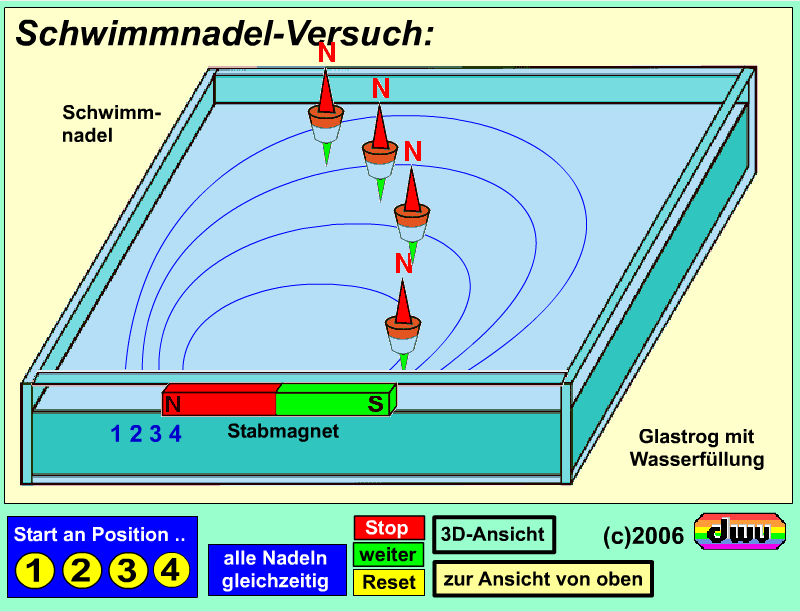

Die magnetischen Feldlinien eines Stabmagneten entsprechen den Bewegungsbahnen

eines schwimmenden Nordpols auf der Wasser-Oberfläche dieses Versuchs.

Magnetpole kommen nur als Dipole (immer Nord- und Südpol zusammen) vor, so dass man eine stärkere Wirkung des Nordpols nur mit

einem Trick erreichen kann. Durch die höhere Position des äußeren Stabmagneten ist der Abstand zum Schwimmnadel-Nordpol geringer

als der Abstand zum unteren Schwimmnadel-Südpol, so dass nur ein schwimmender Nordpol vorzuliegen scheint.

Zur Steuerung bitte die Schaltflächen unter der Animation anklicken.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy23 |

|

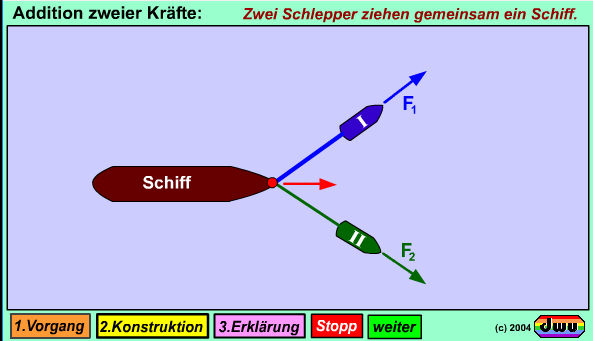

Beim Ziehen eines Schiffs durch zwei Schlepper bewegen sich diese unter einem Winkel schräg

voneinander weg, um sich seitlich nicht zu berühren. Die miteinander durch Seile verbundenen Schiffe bewegen sich dabei gemeinsam in einer Richtung

zwischen den beiden Bewegungsrichtungen der beiden Schlepper und insgesamt mit einer geringeren Gesamtkraft, als es der Addition der beteiligten

Einzelkräfte entspricht. Einen Teil ihrer Kräfte verwenden die beiden Schlepper ja, um sich auf Abstand zu halten und somit steht nicht die gesamte Kraft

zur Fortbewegung des gezogenen Schiffes zur Verfügung.

Erklärbar wird dieser Sachverhalt durch die Vektor-Addition (geometrische Kraftpfeil-Addition).

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy24 |

|

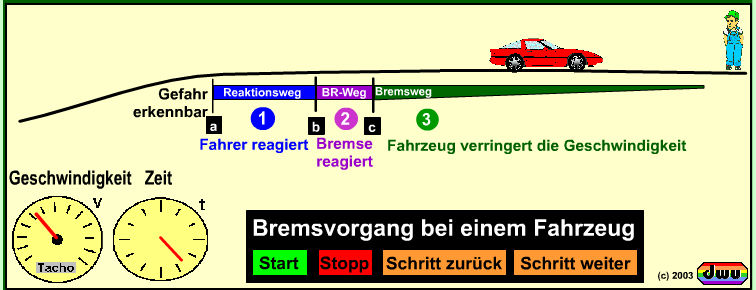

Der gesamte Anhaltevorgang beim Abbremsen von Fahrzeugen setzt sich aus mehreren Einzelphasen

zusammen. Geht man zunächst von einer gleichförmigen Bewegung aus (v konstant), so muss zuerst der Fahrer reagieren um zu bremsen.

Die Wirkungsverzögerung der Bremse berträgt dabei ca. 0,3 s und so fährt das Fahrzeug zunächst mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter,

bis dann in der letzten Phase tatsächlich gebremst wird.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy25 |

|

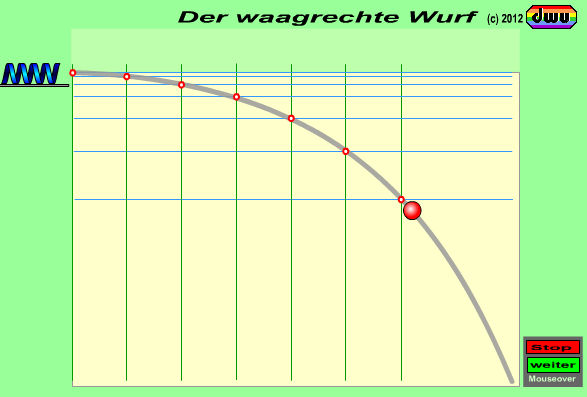

Der waagrechte Wurf setzt sich bei Vernachlässigung der Reibungsverluste aus den folgenden

2 Teilbewegungen zusammen:

(1) gleichförmige Bewegung in waagrechter Richtung

(2) gleichmäßig beschleunigte Fallbewegung nach unten.

Genau genommen hemmt der Luftwiderstand beide Bewegungsanteile etwas,

was hier aber zur Vereinfachung nicht berücksichtigt wird.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy26 |

|

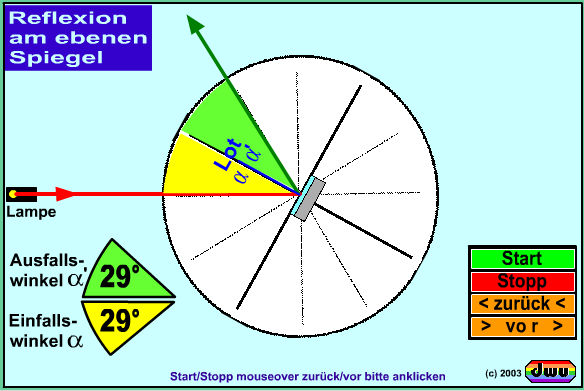

Bei der Reflexion von Licht an einem ebenen Spiegel entspricht der Ausfallswinkel immer dem Einfallswinkel.

Die Lampe richtet ein enges Lichtbündel auf das Spiegelplättchen auf der runden Winkelscheibe (optische Scheibe).

Die Scheibe wird gedreht, so dass sich der Einfallswinkel Alpha entsprechend ändert. Dabei erfolgt der Lichtausfall unter demselben

(gerade geänderten) Winkel.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy27 |

|

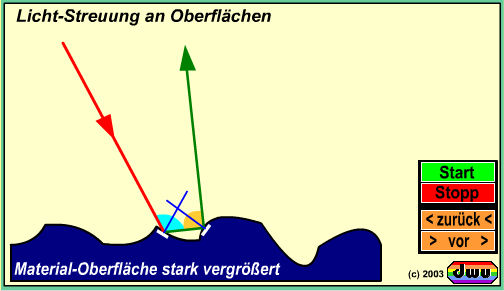

Die Streuung von Licht ist dafür verantwortlich, dass wir einen Gegenstand aus verschiedenen

Richtungen sehen können. Der einfallende Lichtstrahl (rot) wandert hier an der Oberfläche eines Gegenstands entlang.

Da Oberflächen mikroskopisch betrachtet immer rauh und zerklüftet sind, ist deren Neigung an jeder Stelle anders. Das Reflexionsgesetz

gilt auch hier und reflektierte Lichtstrahlen werden daher in allen denkbaren Richtungen, teilweise auch erst nach mehreren Reflexionen und auch

wieder zurück in die Gegenrichtung zum Lichteinfall reflektiert. Genau genommen muss man sich das räumlich vorstellen, so dass Licht auch (schräg)

nach vorne oder hinten gestreut wird.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

| Phy28 |

|

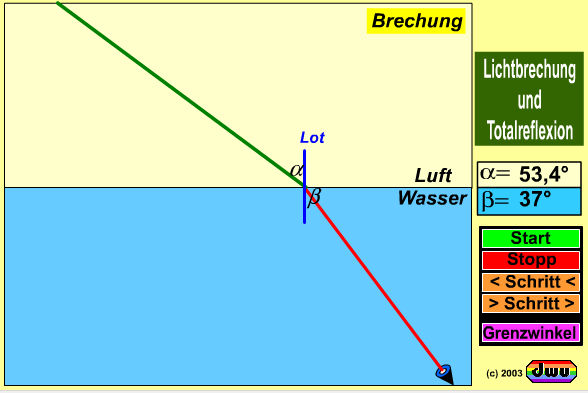

Geht Licht von einem Material in ein anderes über, so kommt es zur Lichtbrechung.

Die Richtung des Lichts ist dabei auch umkehrbar. Man kann sich das Symbol rechts unten im Wasser also als Auge oder als Lichtquelle vorstellen.

Der Winkel Alpha im optisch dünneren Medium (Luft) ist dabei größer als der Winkel Beta im optisch dichteren Medium (Wasser). Nur beim Winkel 0°

(Sonderfall) bleibt er gleichgroß. Irgend wann beträgt dabei der Winkel im Medium Luft genau 90° und ist nicht weiter steigerbar.

Im Wasser entspricht dies dem Grenzwinkel von 48.5°. Wird dieser Winkel jetzt noch weiter vergrößert, so tritt das Licht (vom Wasser kommend)

nicht in die Luft aus, sondern wird an der (ebenen) Wasseroberfläche gespiegelt. Man spricht dann von der Totalreflexion.

Fische können dabei gewissermaßen "hinter Hinternisse schauen", wenn sie die Totalreflexion entsprechend ausnützen.

Die interaktive Animation ist im Physik-Paket enthalten ...

| |

|